1942年,敌后武工队军事行动前的留影,左起第一持枪者为冯志。 资料片

“伟大的作品将来一定要产生,而且一定会产生在前线,产生在堡垒附近。”

1942年8月,聂荣臻司令员在一次讲话中这样预言。

那时,一名叫冯志的前线剧社演员,刚被选拔任命为冀中九分区武工队小队长。

他刚满19岁。这个自幼父母双亡的穷苦孩子,对于能被选拔进入神秘的敌后武工队,如尖刀一般插入“敌后之敌后”,充满激动和无畏。

16年后,一个深秋,他在一部书稿的前言中写道:“我总觉得如不写出来,对战友们总有亏欠,在祖国面前仿佛还有什么责任没尽到,因此,心里时常内疚,不得平静!”

烽火淬人。这部书,就是长篇小说《敌后武工队》。

正是这部书,让神秘的敌后武工队,以红色文学经典的形式流传下来。

小说《敌后武工队》封面。 资料片

梦回武工队,泪洒稿纸

夏日,保定市莲池区永华南大街465号,光园。

孙犁手稿著作收藏展,在这座中西合璧的园林建筑内展出。

光园,原为明代大宁都司右卫署和断事司。1916年,军阀曹锟对其改建,因敬慕抗倭名将戚继光,故改名为光园。新中国成立后,光园前部花园区曾为河北人民广播电台,今已无存。

诸多风云人物和此园缘分匪浅。记者此来,是为了冯志。

“那时候,我父亲上班地点就在光园……”年逾七旬的冯援老人告诉记者,1951年,父亲冯志进入河北人民广播电台工作。保定,是他曾战斗成长的地方,他要在这里完成长久以来的心愿。

光园毗邻裕华路,对面有个大杂院,东头是厕所改成的简陋屋子。这就是冯志的家。数年间,冯志无数次梦回武工队,泪洒稿纸。

“他工作很忙,晚上不是采访就是开会,但不管多晚回来,他都给自己定了条铁纪律:天天动笔……”多年前,冯志的夫人苑莎曾深情回忆。

“他是慈父,和家人感情很深。我们小孩子喜欢和他嬉闹。可一见他进了小里屋,我们就乖乖地安静下来。”冯援老人说。

1956年,《敌后武工队》初稿完成。冯志得到梁斌等老同志的热情支持。经不断修改打磨,1958年,小说由解放军文艺出版社出版,立刻在文坛掀起红色风潮。

冯志的创作体验不是浮光掠影,而是实打实的真刀真枪。他所在的九分区敌后武工队主要活动在清苑、博野、蠡县、安新、肃宁、高阳、任丘等地,后又转战津南。

“冯志的创作,主要以自身经历为蓝本,并融入冀中很多武工队的事迹。在魏强等人物身上,流淌着真实的血液。”河北大学文学院教授阎浩岗说。

“该怎样称呼他呢,作家?还是战士?”记者忍不住问。

“是作家,也是战士。冯志的作品里有故事,更藏着满腔热血。”阎浩岗认为,为谁而创作,为什么而创作,《敌后武工队》给出了最朴实而有力的回答。这部小说也激励着今天的创作者,传承自强不息的民族精神,扎根人民,创作出有筋骨的作品。

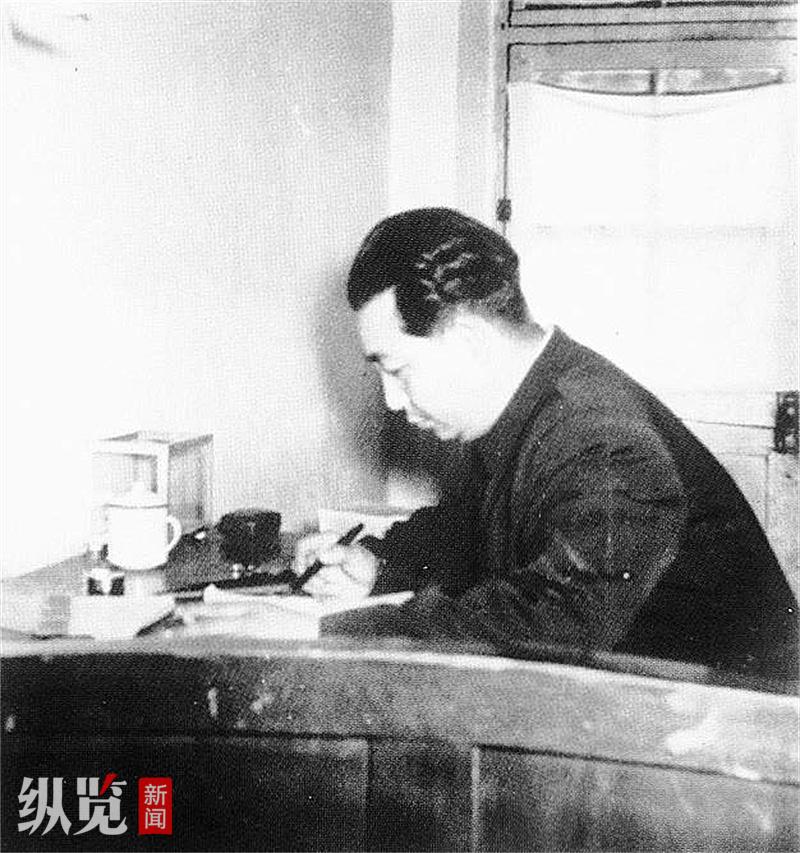

1957年,在北京锥把胡同河北办事处审定《敌后武工队》书稿的冯志。 资料片

上一篇:真维斯夹克质量怎么样啊?盘点7款公认好评,轻松选到心仪款!

下一篇:没有了